Von Gaza zur Ukraine

Wie die Pressefreiheit in Kriegen leidet

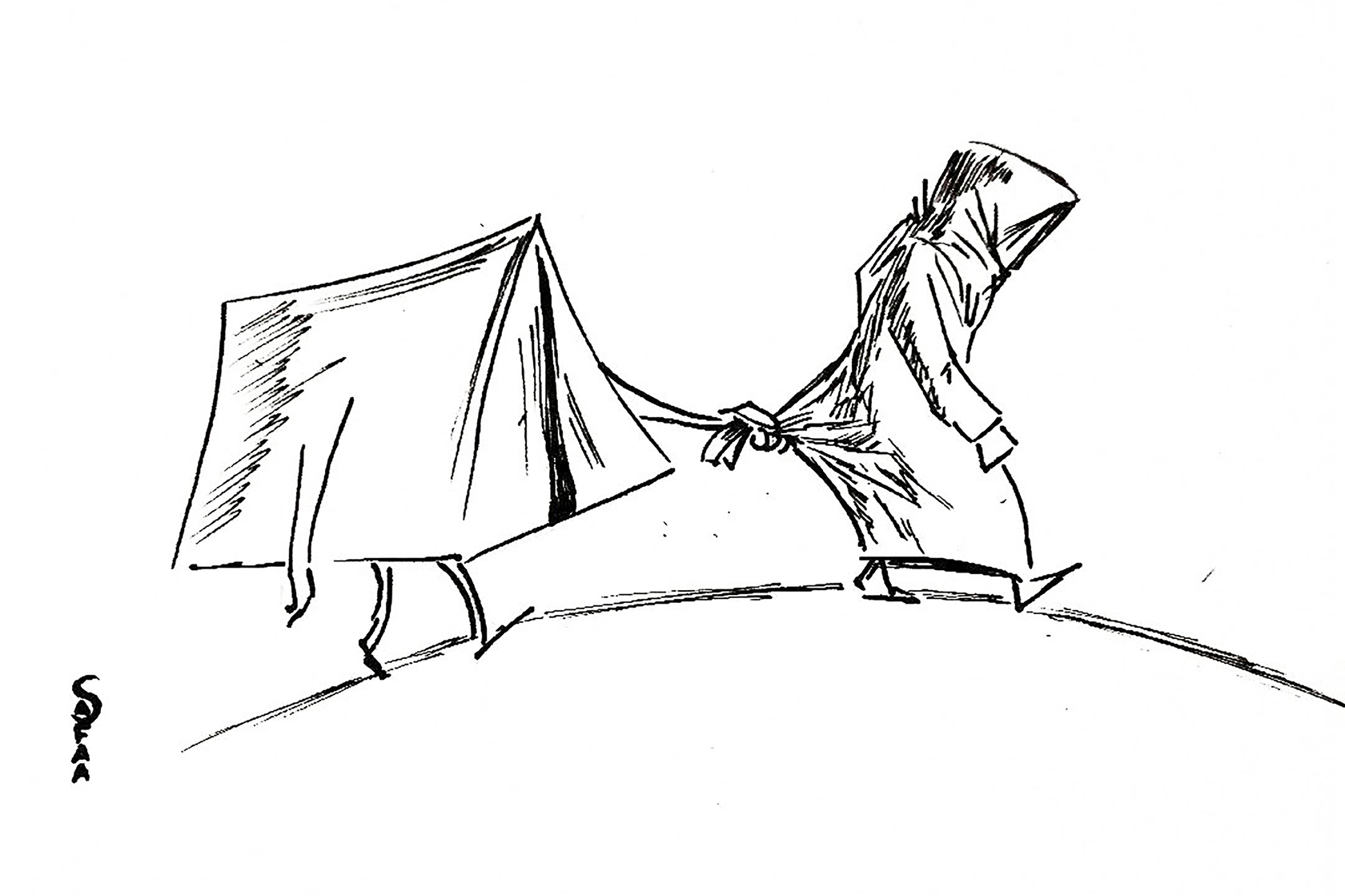

Safaa Odah; Coverbild ihres Cartoonsbuchs 'Safaa and the tent', erhältlich auf der Kunsthandelsseite Etsy

Iran, Gaza, die Ukraine – das Ausmaß an Krieg und Gewalt, das uns täglich umgibt, scheint kein Ende zu nehmen. Ein Gefühl der Ohnmacht macht sich breit. Besonders die Meinungs- und Pressefreiheit zählt in bewaffneten Konflikten zu den ersten Verlierern. Dabei ist sie ein Grundrecht – sowohl der Bevölkerung als auch einzelner Journalistinnen und Journalisten. Dieses Recht ist unter anderem in der Europäischen Menschenrechtskonvention verbrieft.

Angesichts zahlreicher Einschränkungen für Medienschaffende in den genannten Kriegen sind die Möglichkeiten zur Berichterstattung immer noch ungleich verteilt: Während ich unlängst Teil einer Journalisten-Reise in die Ukraine war und mich dort relativ frei bewegen konnte – abgesehen von den stark umkämpften Grenzregionen –, gleicht dies im Gaza-Streifen aktuell einer Utopie. Ausländische Journalist*innen und Fotoreporter*innen können dort zur Zeit nicht arbeiten. Nur in Einzelfällen gelingt der Zugang in Form von umstrittenen Embeds. So bekommen europäische TV-Medien gelegentlich Zugang, indem sie das israelische Militär für wenige Stunden oder Tage im Kriegsgebiet begleiten – damit aber auch zu deren Bedingungen, was die Aufgabe vieler Rechte sowie Bewegungseinschränkungen einschließt.

Der französische Historiker Jean-Pierre Filiu konnte jüngst einen Konvoi von Ärzte ohne Grenzen in den Gaza-Streifen begleiten und sich so für wenige Wochen ein Bild verschaffen – eine andere Form des Embeds. Er hat darüber ein Buch geschrieben: Un historien à Gaza [1]. Darin fordert er unter anderem Pressefreiheit für Gaza. Das tun auch 130 Medien- und Presseorganisationen aus aller Welt in ihrem jüngsten Aufruf, darunter Reporter ohne Grenzen und das Committee to Protect Journalists. Beide verweisen auf die hohen Opferzahlen unter palästinensischen Journalistinnen und Journalisten. [2]

Seit dem 7. Oktober 2023 sind fast 200 palästinensische Medienschaffende getötet worden (Stand: 16. Juni 2025), davon 45 in Ausübung ihrer Arbeit. Palästinensische Reporter*innen sind aktuell zugleich die einzigen Zeugen vor Ort – abgesehen von Einheimischen, die über die sozialen Medien den Krieg zu dokumentieren versuchen. Viele dieser Journalistinnen und Journalisten wurden mit ihren Familien ein- oder mehrfach vertrieben und arbeiten unter ständiger Lebensgefahr.

Vor allem Regierungen und Entscheidungsträger*innen weltweit sind gefordert, sich umgehend für einen Waffenstillstand einzusetzen. Wir alle tragen Mitverantwortung dafür, dass das humanitäre Völkerrecht durchgesetzt wird. Es bildet auch eine wesentliche Grundlage der Pressefreiheit: »Die Tötung eines Journalisten ist ein Kriegsverbrechen«, heißt es im gemeinsamen Appell von 130 Organisationen. Die Wahrung der Pressefreiheit in Gaza sollte zudem vor dem Obersten Gericht Israels eingefordert werden – ebenso wie eine unabhängige Untersuchung von Übergriffen auf Medienschaffende durch beide Konfliktparteien durch den Internationalen Strafgerichtshof.

Da uns Journalisten der Zugang in den Gazastreifen zurzeit verwehrt ist, berichte ich von Deutschland aus zum Thema. Ich tue das online und über Vertrauenspersonen vor Ort. Zuletzt habe ich so über eine Bild-Reporterin der besonderen Art berichtet: die Cartoon-Künstlerin Safaa Odah. Ihr Karikaturen-Buch »Safaa and the tent« [3] vermittelt Einblicke, die uns aufgrund der Nachrichtensperre verwehrt bleiben. Etwa ein Selbstporträt der Autorin: ein Mädchen im Schlaf, den Koffer in der Hand, den Rucksack auf dem Rücken – jederzeit gerüstet für weitere Vertreibung. Oder: ein Engel, der heruntergestiegen ist zur Erde und mit Nadel und Faden versucht, den Körper eines Opfers wieder zusammenzuflicken. Utopisch und menschlich zugleich.

Im April 2025 kam die junge Fotografin Fatima Hassouna ums Leben. Ihre fotografische und journalistische Arbeit ist Teil eines Dokumentarfilms der exiliranischen Regisseurin Sepideh Farsi, der kürzlich fertig wurde. Nur wenige Tage nach ihrem tragischen Tod feierte der Film bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes Weltpremiere. Tragischer hätte das Leben dieser jungen Palästinenserin kaum verlaufen können. Gerade deshalb ist das »Recht auf Rechte« – ein Begriff von Hannah Arendt [4] – für Journalistinnen und Journalisten in Konfliktgebieten wichtiger denn je.

Das gilt auch – und besonders – für die Ukraine. Dort hält der Aggressor, anders als in Gaza, nicht das gesamte Territorium besetzt. Auch verlaufen sogenannte Embeds mit dem ukrainischen Militär nach geordneten Regeln. Zugleich sind zahlreiche einheimische Fotografen und Fotografinnen online aktiv und vermitteln uns so wichtige Einblicke – gerade auch in den Kriegsalltag und das Leben hinter der Front.

Das Bildaufkommen ist inzwischen so groß, dass sich die in Berlin lebende ukrainische Autorin und Journalistin Katja Petrowskaja fragt: Wie soll man mit der Bilderflut bzw. der Fülle an emotional aufgeladenen Inhalten, die sie transportiert, umgehen – ohne ihr zu unterliegen?

Katja Petrowskaja hat über Kriegsfotografie zahlreiche Kolumnen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlicht – Texte, die inzwischen in Buchform vorliegen: Als wäre es vorbei Suhrkamp Verlag [5]. Darin versucht sie, sich dem »Kriegskonsum der Bilderflut« bewusst zu entziehen – durch die Betrachtung vergleichsweise unspektakulärer Fotografien aus dem Kriegsalltag, die gerade deshalb nicht weniger berühren.

»Einen privaten Blick bewahren«, nennt sie das – »gegen die Fotos der Zerstörung und Vernichtung, die in den Medien kursierten«. Vielleicht gelingt es auf diese Weise jedem und jeder, eine persönliche Strategie des inneren Aushaltens zu entwickeln – um der erdrückenden Bildfülle nicht zu erliegen.

Aus den Jahren meiner Arbeit in Kriegs- und Konfliktgebieten weiß ich, die Langzeitfolgen eigener Recherchen merkt man oft erst Jahre im Nachhinein. Die Geschichten, die wir in Text und Bild transportieren, können mitunter noch Jahre später wie schleichendes Gift in Kopf und Psyche wirken.

Vor wenigen Tagen schrieb mir mein Kollege, der ukrainische Fotograf Sasha Kurmaz, er könne nicht mehr – er sei am Ende seiner Kräfte. Das war im Frühjahr 2025, als die Einschläge russischer Drohnen auf Kyiv immer heftiger wurden. Sein Zuhause verwandelte sich für ihn zunehmend in eine innere Zelle. Zur gemeinsamen Berliner Fotoausstellung im März im Atelier für Photographie konnte er nicht mehr kommen. Kurz zuvor hatte die ukrainische Regierung eine Anordnung erlassen, die seither Journalistinnen und Journalisten die Ausreise untersagt.

Martin Gerner ist Journalist, freier Fotograf und Buchautor, Deutschlandfunk- und ARD-Hörfunkautor aus Kriegs- und Konfliktgebieten. Sein Dokumentarfilm »Generation Kunduz« wurde weltweit ausgezeichnet. In Afghanistan hat er von 2004-2021 junge Journalist*innen in Presse- und Meinungsfreiheit unterrichtet.

---------------------

Fotobücher:

Finding Afghanistan: https://www.3sat.de/kultur/kulturzeit/buch-tipp-finding-afghanistan-100.html (erhältlich nur über den Autor)

Moria.System.Zeugen: https://www.vandenhoeck-ruprecht-verlage.com/moria

---------------------

(1) https://arenes.fr/livre/un-historien-a-gaza/

(2) https://rsf.org/sites/default/files/medias/file/2025/06/Tribune%20Gaza%20Presse%20-%20EN.pdf

(3) https://www.etsy.com/de/listing/1873916928/safaa-und-das-zelt-das-tagebuch-der

(4) https://www.hannaharendt.net/index.php/han/article/view/146/257

(5) https://www.suhrkamp.de/buch/katja-petrowskaja-als-waere-es-vorbei-t-9783518432341