»Das Auge von Bonn« ist gestorben

»Das Auge von Bonn« nannte ihn Klaus Wirtgen vom Spiegel. Sonntag ist Josef Darchinger, genannt Jupp, im Alter von 87 Jahren in Endenich gestorben.

Interview von Harald Willenbrock mit Jupp Darchinger für das FREELENS Magazin #13, 2001.

Mitten auf dem großen Misthaufen

Der Blick auf Bonner Akteure und Bonner Ereignisse: Fast ein halbes Jahrhundert lang war das vor allem Jupp Darchingers Blick – wohl kein zweiter Fotograf hat die Bonner Republik so intensiv und nachhaltig mit der Kamera begleitet wie er. Darchingers 75. Geburtstag gab Anlass für ein Gespräch über Bilder und Politiker, Medien und Macht.

VON HARALD WILLENBROCK

Herr Darchinger, niemand hat die Bonner Politprominenz fotografisch aus solcher Nähe beobachtet wie Sie. Was sind die drei wichtigsten Regeln im Umgang mit Politikern?

Ach, die sind eigentlich ganz einfach. Erstens: immer ordentliches Niveau liefern. Zweitens: adäquat gekleidet sein. Drittens: angemessenes Verhalten. Womit ich mit »angemessen« nicht »unterwürfig« meine. Ich bin meinen Porträtierten immer auf gleicher Augenhöhe entgegengetreten.

Wenn Sie auf Ihre Anfangsjahre zurückblicken – glauben Sie, dass sich Politiker heute mediengerechter verhalten?

Selbstverständlich. Medien und Politiker leben in einem System kommunizierender Röhren. Heute findet sich für jeden Hinterbänkler eine aufnahmebereite Kamera – und umgekehrt. Und beide Seiten haben sich bestens für dieses Spiel präpariert.

Damit muss die Arbeit für Sie viel langweiliger geworden sein.

Stimmt, von der Farbigkeit und der Vielfalt der fotografischen Möglichkeiten her ist es heute viel eintöniger. Da könnte deutlich mehr Mores drin sein.

Eine Großaufnahme von Ihnen aus den sechziger Jahren zeigt Egon Franke, den damaligen Bundesminister für Innerdeutsche Beziehungen, der sich gerade seinen Schlips mit Hochprozentigem bekleckert. Ein solches Bild wäre heute undenkbar.

Richtig, aber damals fand eine solche Szene in totaler Öffentlichkeit, genauer: im Bundestagsrestaurant statt. Der Minister wollte Graf Lambsdorff und Wirtschaftsminister Friderichs einfach mal zeigen, wie man eine »Lüttje Lage« – also Bier und Korn gleichzeitig – kippt. Und das ist nun einmal ziemlich schwer ohne Dröppelei hinzukriegen. Sie sehen daran: Der Zugang zu diesen Spitzenleuten war früher viel einfacher. Daran hat sich erst mit der Ermordung Hanns-Martin Schleyers 1977 etwas geändert. Das war wirklich eine Zäsur. Und heute frage ich mich manchmal: Wer veranstaltet eigentlich den ganzen Trubel – die Medien oder nicht eher die Beamten, die eigentlich für Ruhe und Sicherheit sorgen sollen?

Seit damals haben sich aber nicht nur die Sicherheitsvorkehrungen verändert, auch die Medienlandschaft ist eine andere geworden.

Richtig, heute rangeln zehnmal so viele Kollegen wie damals um die vorderen Plätze – darunter viel zu viele, die nebenbei ein bisschen Geld verdienen und ihre Fotos eher mit den Muskeln als mit ihrem Köpfchen machen wollen. Das schadet der gesamten Branche.

Als Platzhirsch unter den Bonner Fotografen haben Sie mal erklärt: »Wo ich stehe, hat kein anderer Platz.« War das als Drohung zu verstehen?

Es hat einfach immer wieder Kollegen gegeben, die meinten, sie stünden besser da, wo ich bereits stand. Die hatten natürlich keine Chance. Ein Beispiel: Zum Abschluss des Staatsbesuchs von Helmut Schmidt bei Erich Honecker 1981 hatte ich mich schon Stunden vor der Abschiedszeremonie am Güstrower Bahnhof aufgebaut. Bei klirrender Kälte. Später haben dann Kollegen von hinten nachgedrängt, aber ohne Erfolg. Nur ich konnte von meinem Standpunkt aus das entscheidende Ereignis einfangen: wie Honecker dem Schmidt ein Hustenbonbon ins Abteil reichte.

Hat es Ihnen eigentlich geschadet, in Bonn als Parteigänger der SPD bekannt gewesen zu sein?

Ach, damit hatte selbst der Franz Josef Strauß kein Problem. Wichtig ist doch, dass jeder weiß, wo man steht. Und bei der SPD genieße ich bis heute einen unglaublichen Vertrauensvorschuss. Gerade hat der Peter Struck aus dem Auto heraus angerufen, weil er neue Fotos für seine Pressearbeit braucht.

Mit Helmut Kohl hingegen soll Ihr Verhältnis nicht so gut gewesen sein.

Ja, der Kohl hätte mir gern geschadet, wenn er nur gekonnt hätte. Das war ganz übel. Ich hatte immer den Eindruck, dass er sich von mir irgendwie ertappt fühlte.

Dabei war es Ihr erklärter Grundsatz – und vielleicht auch einer der Gründe für Ihren Langzeiterfolg – , dass Sie Politiker nie entblößen wollten.

Entblößen nicht – aber ertappen durchaus, wenn es denn angebracht war. Die Frage ist immer: Welches Bild entsteht aus diesem Erwischtwerden? Und dann muss man als Fotograf eine veranwortliche Entscheidung fällen.

Gab es Bilder, deren Veröffentlichung Sie nicht verantworten wollten?

Ja, wenige. Helmut Schmidt hat während seiner Regierungszeit einmal einen Schwächeanfall erlitten, den nur ich beobachtet und fotografiert hatte. So ein Bild wäre natürlich ein Politikum geworden. Also habe ich die Notbremse gezogen. In meinem Geschäft hat man langfristig nur mit Fair Play Erfolg. Ein Prominenter, der sich von mir unter vier Augen porträtieren lässt – und alle meine wichtigen Porträts sind unter vier Augen entstanden – , setzt ein gewisses Vertrauensverhältnis voraus. Er liefert sich mir aus. Und diesen Vertrauensvorschuss muss ich rechtfertigen.

Sie haben Porträtfotografie einmal als einen Akt der Unterwerfung bezeichnet.

Das ist genau der Knackpunkt. Der Partner muss bereit sein, sich zu öffnen und mir zu vertrauen. Und ich muss ihm suggerieren, dass ich ihn vorteilhaft erscheinen lasse.

Bei Helmut Kohl ist Ihnen das offenbar nicht gelungen.

Zu Anfang schon, als er noch Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz war. Da hat er mich noch gebraucht, weil er groß rauskommen wollte. Nehmen Sie das erste große offizielle Porträt von Helmut Kohl – das stammte von mir! Später habe ich dann einmal ein Foto von ihm und seiner Juliane gemacht: er hinterm Schreibtisch – sie im luftigen Sommerkleid. Dafür hat er sicher Prügel von seiner Frau bekommen, jedenfalls sind die Aufnahmen unserem Verhältnis schlecht bekommen. Und als er dann Kanzler wurde, hat er mich spüren lassen, wer er ist.

Wie äußerte sich das?

Ich hab ganz einfach keine Entrées mehr bekommen. Zu Zeiten der Regierung Schmidt durfte ich ganz selbstverständlich in den ersten Minuten jeder Kabinettssitzung dabei sein. Unter Kohl wurde das urplötzlich auf die Hälfte reduziert. Mich ganz vor die Tür zu setzen, ist ihm aber nicht gelungen.

Gab es dafür eine Begründung?

Natürlich nie! So etwas erfährt man durch die Blume. Man registriert die Veränderung, man wundert sich – aber dann ist es auch schon zu spät. Ich habe nach der Wende mal den Niedergang und Wiederaufstieg eines Chemiewerkes in der ehemaligen DDR fotografiert. Als dieser Betrieb 1995 aus dem Gröbsten raus war, gab es eine Feierstunde, zu der auch der Bundeskanzler anreiste.

Eigentlich sollte Herr Kohl dabei die Fotoausstellung im Werk eröffnen, doch als er sah, dass es sich um Bilder von mir handelte, hat er das Ganze kurzfristig abgeblasen. Lieber ist er in weitem Bogen um die Ausstellung herumgegangen. So war das bei Hofe.

Konnte sich in dieser Atmosphäre auch so etwas wie Freundschaft mit Politikern entwickeln?

Nein, und das habe ich auch gar nicht gewollt. Sie wissen doch: Wenn man zu nah an eine Sache herangeht, dann sieht man nichts mehr. Deshalb war Distanz immer mein oberstes Gebot.

Wenn man Ihr Werk durchblättert, fällt auf, dass Sie neben den Großen der Bonner Republik immer wieder sehr aufmerksam die Welt des »Kleinen Mannes« beobachtet haben. Da gibt es Bilder von der Erntezeit im Rheintal, von Stahlarbeitern am Hochofen oder der Trainingsstunde eines Behindertensportvereins. Auch das erste Foto in Ihrem Bildband »Die Bonner Republik« zeigt keine Politgröße, sondern eine einfache, sehr hart arbeitende Frau: Ihre Großmutter.

Das war mir eben immer ein Anliegen: der soziale Aspekt, die Faszination der Arbeit.

Worin bestand dieses Anliegen? Was wollten Sie bewirken?

Die Politik wirkt ja auf Menschen – und umgekehrt. Das wollte ich zeigen. Ich bin aber kein Intellektueller und schon gar kein intellektueller Fotograf – einer, der lange reflektiert. Ich habe immer alles aus dem Bauch heraus gemacht. Bevor die Künstler unter meinen Kollegen mit ihrem Reflektieren durch waren, hatte ich meine Aufnahmen längst im Kasten.

Haben Sie eine Ahnung, wie viele Bilder Sie im Laufe der Jahrzehnte veröffentlicht haben?

Im Spiegel sind es über 10.000, plus 2.000 Fotos von Spiegel-Gesprächen. Dazu kommen noch mehrere Tausend in der Zeit und anderen Publikationen.

Wahnsinn.

Richtig, im Rückblick ist das Wahnsinn, und zu verdanken habe ich diesen Irrsinn Johannes K. Engel. Der Herr Engel war in den siebziger Jahren einer der Chefredakteure des Spiegel und hatte eine unheimlich gute Antenne für Fotografie. Bis Ende der sechziger Jahre waren große politische Geschichten meist nur durch Karikaturen illustriert worden. Herr Engel wollte das ändern, er suchte Fotografie, die Nachrichten transportiert – und dann fand er mich. Ich saß ja hier in Bonn mitten auf dem großen Misthaufen, wo die Pilze nur so aus dem Boden schossen. Und schon 1971 erschienen im Spiegel mehr als 500 Darchinger-Fotos.

Ihre Stärke war und ist die Schwarz-Weiß-Fotografie. Bedauern Sie, dass der Spiegel nun durchgängig vierfarbig erscheint?

Im Gegenteil: Dadurch, dass der Spiegel bis 1997 weitestgehend in Schwarz-Weiß druckte, bin ich viel zu spät auf Farbe umgestiegen. Ich habe deshalb heute bei weitem nicht so viel Farbmaterial im Archiv, wie ich gerne hätte.

Wie behält man den Überblick über ein solches Werk?

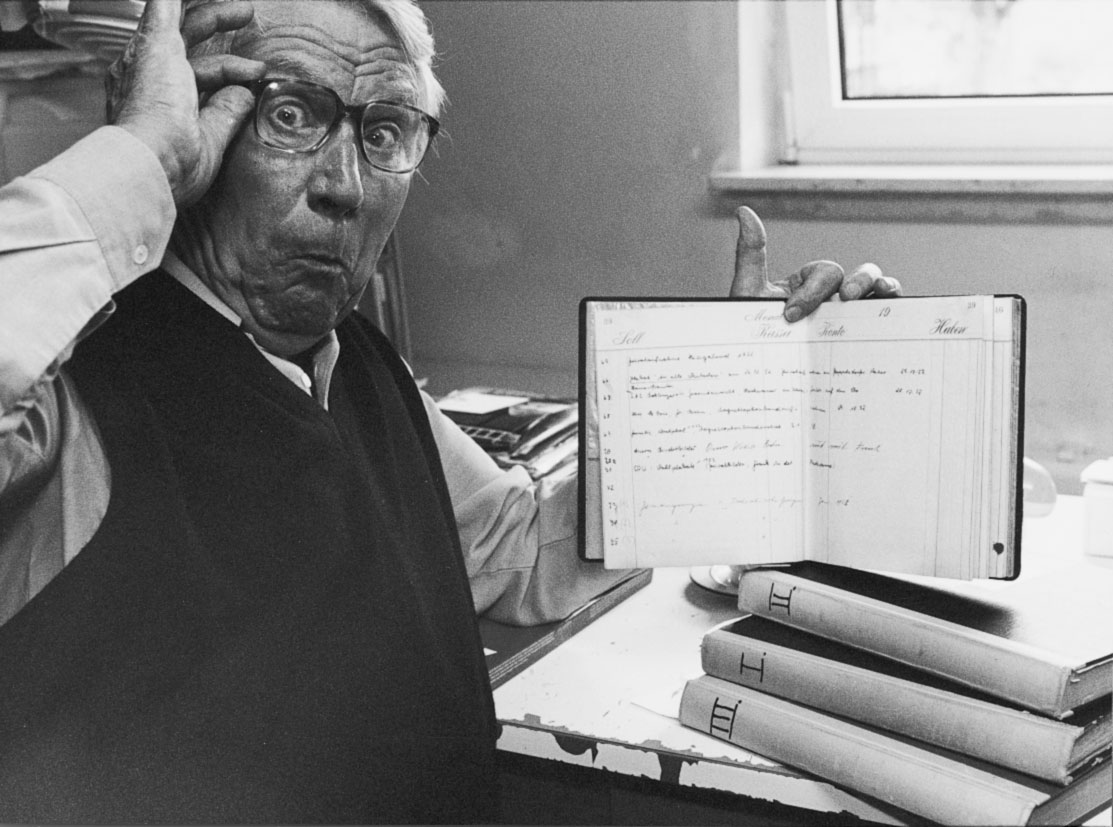

Wir – das heißt: meine Frau, die Söhne Frank, Marc und ich – haben über all die Jahre sehr mühsam Katalogbuch geführt, so dass wir Ihnen selbst von Adenauers Sekretärin ein Bild herausfischen könnten, und zwar in Sekundenschnelle. Diese Kataloge verzeichnen von meiner ersten Rolle beim Begräbnis Dr. Kurt Schumachers bis zum heutigen Tage sämtliche Filme, die ich in meinem Fotografenleben belichtet habe. Mittlerweile dürften wir bei 60.000 angelangt sein.

Hat sich da bei Ihnen nie das Gefühl eines Déjà-vu eingestellt?

Nein. Jeder Staatsbesuch, jedes Porträt, jedes Gespräch war neu und anders. Mein Finger hat immer wieder gezuckt; ich war immer wieder Spannemann.

Der AP-Fotograf Horst Faas hat sich einmal über die stereotypen Erwartungen seiner Auftraggeber beklagt. »Mal angenommen, de Gaulle begrüßt Adenauer zum Staatsbesuch, und Adenauer überrascht jeden, indem er de Gaulle einen Faustschlag verpasst«, spekulierte Faas, »und ich bin der einzige Fotograf, der das Ereignis im Kasten hat – wetten, ich kriege einen wütenden Anruf von AP, warum ich kein Bild vom Händeschütteln habe?«

Ja, und genau deshalb habe ich die Handshake-Bilder immer den Agenturfotografen überlassen. Ich war ja fürs Wochengeschäft zuständig und habe die Bezeichnung »Fotojournalist« nicht nur sehr ernst genommen, sondern überhaupt erst erfunden.

Was heißt: erfunden?

Nun, ich bin der erste Kollege, der sich Fotojournalist nannte. Vorher hießen wir entweder Fotoreporter oder Bildberichterstatter, daneben gab es noch Fotografen und Porträtfotografen. Da ich weder gelernter Fotograf noch Fotoreporter war und mich also auch nicht so nennen durfte, habe ich mir für meine Steuererklärung 1956 einen neuen Begriff ausgedacht. »Fotojournalist« ist meine Erfindung. Ein echter Darchinger.

Was ist die größte Stärke des Fotojournalisten Jupp Darchinger?

Ereignisse so journalistisch umzusetzen, dass das Foto entweder gar keinen Text mehr braucht oder so verdichtet ist, dass eine Bildunterschrift es sehr leicht erklärt.

Und seine empfindlichste Schwäche?

Ich werde wütend, wenn man mich für dumm verkaufen will. Dann fängt’s bei mir an zu flimmern.

Hat man Sie in Bonn häufig für dumm verkaufen wollen?

Einige Male. Aber da setzt bei mir die Erinnerung aus…

Im Laufe der vergangenen 50 Jahre waren Sie bei nahezu allen wichtigen Ereignissen der Bonner Republik dabei. Gab es darunter auch eines, das Sie persönlich besonders berührt hat?

Sicher, der Moskauer Vertrag vom August 1970 zum Beispiel. Ich war ja als Soldat in Russland, habe viele Russen kennen gelernt und festgestellt, dass die so gar nicht dem grausigen Bild entsprachen, das man bei uns von ihnen zeichnete. Und als es dann mit dem Vertrag zu einer ersten Wiederannäherung kam, hat mich das sehr gerührt. Heute sehe ich diesen Vertrag als kleinen ersten Schritt in Richtung Wiedervereinigung. Irgendwann ist der Apfel eben reif. Dann fällt er vom Baum.

Eine Folge der Wiedervereinigung war der Regierungsumzug nach Berlin. Ist Ihre Heimatstadt Bonn damit für Sie ein Stück trauriger geworden?

Dass ich kein großer Freund dieses Umzugs war, können Sie sich ja wohl denken. Das Ganze ist doch auch ein großer Unfug: Die Franzosen versuchen gerade mit viel Mühe, ihre Regierung zu dezentralisieren – und wir machen genau das Gegenteil. Ich will nicht wissen, was in Berlin beim Chatami-Besuch los war. Da steht doch alles still! In Bonn lief so was immer wie geschmiert und ganz nebenbei.

Nur konsequent, dass Sie mit dem Regierungsumzug auch Ihre aktive Karriere beendet haben.

Da muss ich mal was dementieren: Meinen Karriereabschied haben mir die Leute alle Jahre angedichtet, den hat es bis heute nicht gegeben. In Wirklichkeit habe ich in der Zwischenzeit noch einigen Unfug verzapft, und ich gedenke auch in Zukunft einigen anzustellen. Gerade gestern erst war ich beim Rheinischen Merkur und habe die ganze Führungsspitze durchfotografiert. Ich fühle mich fotografisch herausgefordert, bis der Sargdeckel zuklappt.

—–

Jupp Darchinger

Josef Heinrich Darchinger, genannt Jupp, wurde am 6. August 1925 in Bonn-Endenich geboren. Während des Weltkrieges absolvierte er eine Lehre zum Landwirt, sattelte aber nach Einberufung, Kriegsverletzung und Rückkehr aus der Gefangenschaft zum Fotolaboranten um. Seine ersten kommerziellen Fotos fertigte der bekennende Sozialdemokrat 1952 vom Begräbnis des SPD-Vorsitzenden Kurt Schumacher. In den Folgejahren wurde die SPD sein erster wichtiger, »wenn auch knauseriger« Auftraggeber. Ab 1966 arbeitete Darchinger dann vor allem für den »Spiegel«, später auch für »Die Zeit«. 1987 wurde dem »Sehmann» (Darchinger über Darchinger) der Erich-Salomon-Preis der „Deutschen Gesellschaft für Photographie« verliehen, zwei Jahre später das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse.

Darchinger lebte und arbeitete in seiner Geburtsstadt Bonn – in einem kleinen Häuschen auf einem Feld, das früher seine Eltern bestellt haben. Seine Söhne Marc und Frank fotografieren heute vor allem von Berlin aus für den fotografischen Familienbetrieb Darchinger.